- Werfen Stoßen Wissen Schaffen

- Posts

- Werfen Stossen Wissen Schaffen Newsletter #5

Werfen Stossen Wissen Schaffen Newsletter #5

Ice to meet you und Herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe des “Werfen Stoßen Wissen Schaffen” Newsletters!

Als Ausgleich zu den heißen Temperaturen in den vergangenen Wochen geht es in dieser Ausgabe rund um das Thema “ICE”. Genauer gesagt um eine Methode zur Überprüfung des Engagements und der Intention im Training, ob Eisbaden eine gute Regenerationsmaßnahme ist, und um das Management von akuten Verletzungen im Sport. Viel Spaß beim Lesen!

Wie cool waren wir heute?

Training darf (muss) Spaß machen. Doch Spaß allein reicht nicht: Jedes Training braucht einen klaren Fokus. Ziel jeder Einheit sollte sein, besser zu werden – technisch, körperlich, mental. Dafür braucht es Athlet:innen und Trainer:innen, die mit voller Aufmerksamkeit und Einsatzbereitschaft dabei sind.

Ein Leitsatz, der mich seit Langem begleitet, lautet: „Win the workout.“ Ursprünglich wurde er inspiriert vom australischen Sportwissenschaftler Wayne Goldsmith und mir durch Vern Gambetta nähergebracht. Die Botschaft ist einfach, aber kraftvoll: Exzellenz in der kompetitiven Arena erfordert zuerst Exzellenz im Training. Willst du den Wettkampf gewinnen, musst du erst in der Lage sein, das Training zu gewinnen.

Gerade an heißen Tagen, wenn die Konzentration nachlässt und die Belastung steigt, hilft ein einfaches Prinzip: ICE – ein Akronym für:

Intensity – Stimmt die Intensität mit dem Ziel der Einheit überein? Ist sie angemessen dosiert – weder zu hoch noch zu niedrig?

Concentration – Bist du wirklich bei der Sache oder spulst du nur unreflektiert Wiederholungen ab? Jede Bewegung verdient volle Aufmerksamkeit.

Effort – Gibst du wirklich alles, was heute möglich ist?

Diese drei Punkte helfen dabei, den Fokus zu schärfen, ganz gleich, ob in der Vorbereitung im Winter oder der direkten Wettkampfvorbereitung. Fragt euch am Ende jeder Einheit: „Wie cool waren wir heute?“

Eisbäder als Regenerationsmaßnahme?

Ein wichtiger Bestandteil neben der adäquaten Gestaltung des Trainingsreizes ist die Erholung. In den vergangenen Jahren sind Eisbäder immer populärer geworden und werden inzwischen weit verbreitet als Regenerationsmaßnahme genutzt. Vor allem in den heißen Sommermonaten wirkt die Vorstellung von einem kühlen Bad, das gleichzeitig die Erholung verbessert und somit die Leistung steigert, verlockend.

Ich selbst mag kaltes Wasser. Ich habe bei einer Surf-Exkursion meine Warmwasser-Münzen gegen eine Dose Ben and Jerry’s (Salted Caramel Brownie) eingetauscht und man kann mich auch im Winter noch in Seen finden. Trotzdem möchte ich im Folgenden zeigen, dass Eisbäder keine gute Idee sind.

Diese Privataufnahme wurde im Dezember gemacht.

Sucht man im Internet nach Informationen über Eisbäder, findet man viele Befürworter. Viele dieser Befürworter sitzen während ihrer Testimonials selbst gerade in einer Tonne voller Eis, sind durchtrainiert, haben einen Social-Media-Account und häufig auch einen Werbevertrag mit dem Hersteller besagter Eistonne. Wie viele Trainings-Trends und Gadgets im Sport gewann Eisbaden an Popularität, ohne wirkliche wissenschaftliche Fundierung. Viele professionelle Athleten, Teams und Trainer schwören dennoch auf die Methode und haben sie fest in ihr Training integriert. Inzwischen gibt es auch einige wissenschaftliche Studien zu diesem Thema. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an:

Zuerst ist wichtig, zu klären, was Eisbaden eigentlich ist. Generell wird Eisbaden definiert durch eine Wassertemperatur unter 15° C und eine Eintauchdauer von mindestens 10 Minuten [1, 2]. Populärwissenschaftlich hat Eisbaden viele positive Effekte: Es wirkt entzündungshemmend, kurbelt die Fettverbrennung an, steigert die mentale Resilienz, stärkt das Immunsystem, u.v.m. Wie diese Effekte zustande kommen, ist umstritten, da die Mechanismen, durch welche Eisbaden die Erholung beeinflussen soll, unklar sind [3]. Plausible Erklärungsansätze sind das Senken von Gewebstemperaturen und hydrostatischer Druck [3].

Im wissenschaftlichen Kontext werden meist metabolische Marker untersucht (wie z.B. Kreatinkinase als Indikator für Entzündungen) sowie das subjektive Empfinden abgefragt (fühlen sich die Proband:innen erholter) und diese im Zusammenhang mit objektiven Messungen von Leistung (z.B. Krafttests) verglichen und interpretiert [4, 5, 6]. Eine Meta-Analyse1 aus dem Jahr 2011 [7] fand, dass Eisbaden die Symptome von Muskelkater lindern konnte, was einherging mit einer kleinen Reduktion der Kreatinkinase-Ausschüttung nach dem Training. Das Training in dieser Studie bezog sich auf entweder exzentrisches Training oder hochintensives Training (körperliche Belastung mit hohem Stoffwechselaufwand sowie Elementen exzentrischer Muskelkontraktionen). Die Regeneration der Muskelkraft blieb unverändert, während Eisbaden einen positiven Effekt auf die „Schnellkraft“ („muscle power“) zeigte.

Eine aktuellere Studie von Moore und Kollegen [8] kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Eisbaden im Vergleich zu anderen Maßnahmen besser geeignet ist, die Erholung nach akuter anstrengender körperlicher Belastung zu fördern. Es scheint also, als würde auch die Wissenschaft das Eisbaden als vorteilhaft bezeichnen und empfehlen.

Hier kommt allerdings das große Aber: Betrachten wir die Studie von Moore et al. so sieht man, dass 28 Studien analysiert wurden. Nur in drei dieser Studien wurde der Effekt des Eisbadens gegenüber einem Placebo kontrolliert. Keine dieser drei Studien konnte zeigen, dass Eisbaden bessere Effekte zeigt, als ein Placebo - also eine Maßnahme, die nachweislich nicht funktioniert [9, 10, 11]. Dieses Ergebnis wird von einer Studie aus diesem Jahr (2025) [12] bestätigt. Zudem zeigen andere Studien, die Eisbäder mit Massagen vergleichen, keine Unterschiede hinsichtlich der Erholung [13, 14]. Das ist interessant, da die Effekte von Massage bzw. manuellen Therapien häufig auf gefühlsbasierten, placeboähnlichen Mechanismen wie Erwartungshaltung, Berührung und sensorischem Feedback beruhen.

Eisbäder scheinen also, abgesehen vom subjektiven Empfinden, keinen echten Effekt zu zeigen [15]. Manche Autoren gehen sogar davon aus, dass Eisbäder negative Auswirkungen haben können, insbesondere im Hinblick auf Krafttrainingsadaptationen [2, 7, 16, 17, 18]. Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt ist, dass die Studien fast ausschließlich erwachsene Menschen (überwiegend Männer) untersucht haben. Diese Studienergebnisse lassen sich nicht ohne Weiteres auf Kinder und Jugendliche übertragen. Lediglich Murray und Cardinale [16] untersuchten die Effekte von Eisbaden bei jugendlichen Athlet:innen. Auch sie fanden nur kleine bzw. triviale Effekte, mit dem subjektiven Empfinden als einzigem erwähnenswerten Ergebnis.

Nun mag man sich fragen, was so schlimm daran ist, wenn Eisbaden lediglich nur über den Placeboeffekt wirkt. Schließlich funktioniert der Placeboeffekt doch, oder? Diese Annahme ist problematisch bzw. schlicht falsch. Placebos funktionieren eben nicht [19, 20, 21]! Erst recht nicht, wenn man nicht an sie glaubt. Der Placeboeffekt ist wie ein Zaubertrick. Er sieht vielleicht unter den richtigen Umständen beeindruckend aus, verliert aber seinen Reiz, wenn man weiß, was wirklich dahintersteckt. Außerdem ist Eisbaden aufwändig. Es kostet nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen, die anderweitig wahrscheinlich besser investiert wären. Natürlich steht es jedem frei, wie er oder sie ihr Geld ausgeben will. Im Falle von Behandlungsmodalitäten, die eine ungewisse Effektivität haben, aber dennoch plausibel erscheinen und ein geringes Risiko beinhalten, ist die Hemmschwelle, zu investieren, gering. Dennoch fühlt es sich an, als würde man sich auf eine Art Pascal’sche Wette einlassen: Es ist stets eine bessere „Wette“, an Gott (den Placebo) zu glauben, weil der Erwartungswert des Gewinns, der durch den Glauben an einen Gott (Placeboeffekt) erreicht werden könne, stets größer sei als der Erwartungswert im Fall des Unglaubens [22].

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Eisbäder eine beliebte Maßnahme zur Erholung sind, vor allem nach intensiven Trainingseinheiten oder Wettkämpfen. Die wissenschaftliche Literatur zeigt jedoch, dass die zugrundeliegenden Wirkungsmechanismen unklar sind. Eine Verbesserung der Erholung wurde überwiegend nur beim subjektiven Empfinden festgestellt. Eisbaden zeigte keine Effekte bei jugendlichen Athleten und generell sind die Effekte vom Eisbaden nicht größer als die eines Placebos. Eisbaden sollte also nicht als sinnvolle Regenerationsmaßnahme betrachtet werden - oder würdet ihr zur Verhütung eine Placebo-Antibabypille nehmen? Eine Alternative Kontrasttherapie wird von Stephen Seiler, einem US-Amerikanischen Sportwissenschaftler, vorgeschlagen:

Screenshot eines posts von Stephen Seiler (@StephenSeiler) auf der Plattform X.

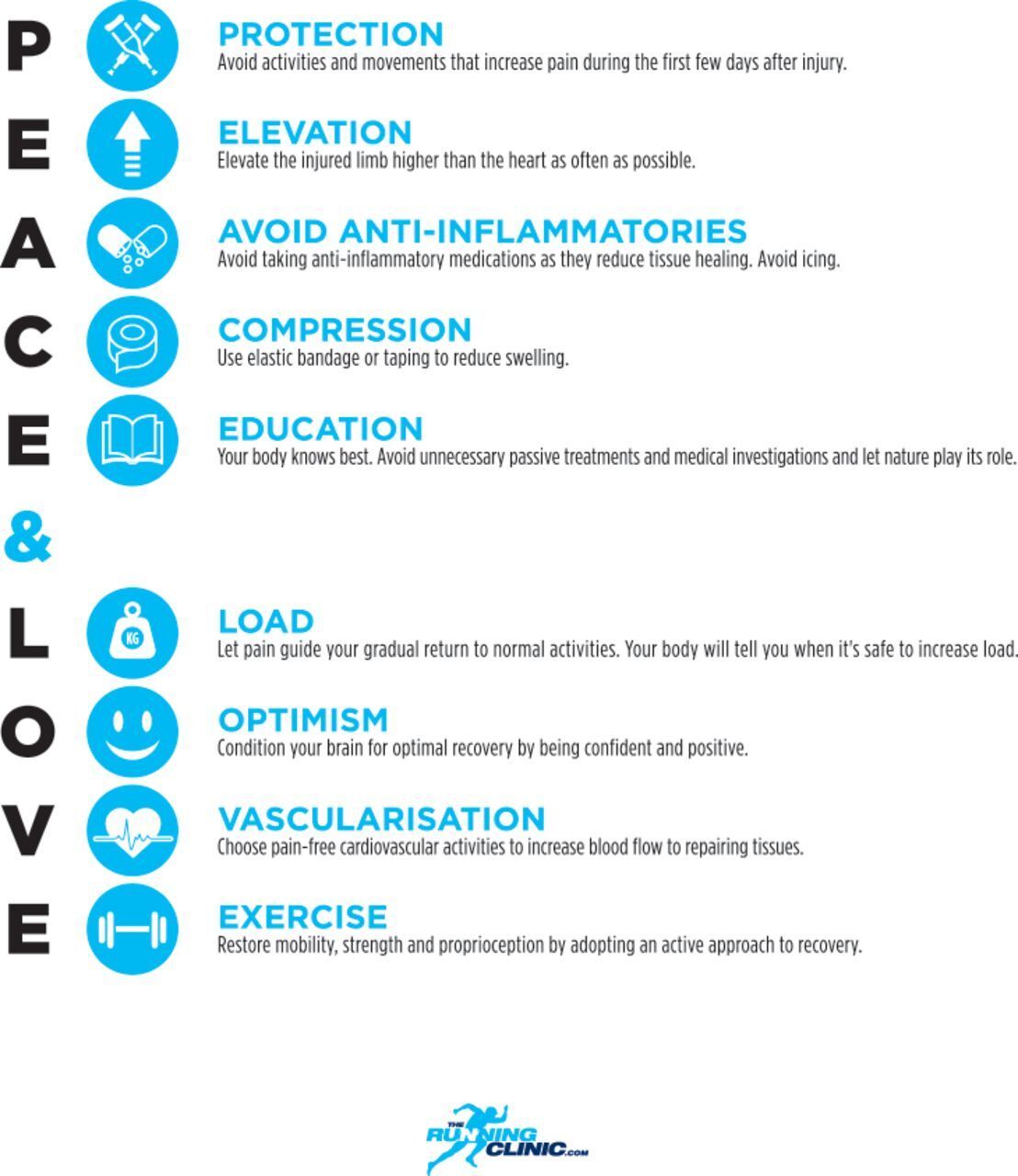

Kann Frieden und Liebe Eis zum Schmelzen bringen?

Wir haben heute bereits gelernt, dass ICE für Intensity, Concentration und Effort steht. Die wahrscheinlich bekanntere Version des Akronyms ist jedoch „Ice, Compression und Elevation“. Wer kennt es nicht: Bei jeglicher Form von akuter Verletzung wird erst einmal ein Eispack hervorgeholt und die Blessur gekühlt. Lange Zeit galt dies auch als Goldstandard. Über die Jahre hinweg hat sich das Akronym erweitert und aus ICE wurde RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation) und schließlich PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation) [23, 24, 25]. Der Fokus bei dieser Behandlungsmethodik lag auf Entlastung und Kryotherapie (der ähnliche Wirkmechanismen wie dem Eisbaden (s.o.) zugeschrieben werden). Es stellte sich jedoch heraus, dass eine Entlastung in den meisten Fällen nicht nötig ist und die Heilung nicht beschleunigt bzw. die Rehabilitation sogar behindert [26]. Man entfernte sich von Ruhe und Entlastung und bewegte sich hin zu optimaler Belastung, was in dem Akronym POLICE (Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation) festgehalten wurde [27]. In den letzten Jahrzehnten geriet aber auch der Kryotherapie-Aspekt unter Kritik [28]. Im akuten Zeitraum (<6 Stunden) kann Eis zur Schmerzlinderung und Reduktion von Schwellung genutzt werden. Danach wird aber davon abgeraten, da die Kühlung die Adaptations- und Regenerationsprozesse des Körpers hemmen kann. Gegensätzlich wird sogar Wärme empfohlen [29, 30]. Das Akronym ICE ist also Schnee von (vor)gestern. Also weg mit den Kühlpacks! Eure Athlet:innen brauchen lediglich PEACE & LOVE [31].

PEACE and LOVE Akronyme; Abbildung aus dem Artikel Dubois B, Esculier J Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE British Journal of Sports Medicine 2020;54:72-73.

News

☕ Kaffeepause – nächster Termin am 22.07.2025

Um einen regelmäßigen Austausch zwischen Trainer:innen, Athlet:innen, etc. zu fördern, findet unsere Kaffeepause einmal im Monat statt. Der nächste Termin ist am Dienstag, den 22.07.2025. Beginn ist wie auch beim letzten Mal um 19:30 Uhr.

Den Link zum Teams-Meeting erhaltet ihr wie gewohnt etwa eine Stunde vor Beginn per E-Mail.

Teilt bis dahin weiterhin gerne den Anmeldelink zum Newsletter:

https://werfenstossenwissen.de/subscribe

Wir freuen uns, wenn ihr (wieder) dabei seid!

Danke fürs Lesen! Bis zum nächsten Mal!

Simon

Literatur

[1] Versey, N. G., Halson, S. L., & Dawson, B. T. (2013). Water immersion recovery for athletes: Effect on exercise performance and practical recommendations. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 43(11), 1101–1130. https://doi.org/10.1007/s40279-013-0063-8

[2] Broatch, J. R., Petersen, A., & Bishop, D. J. (2018). The Influence of Post-Exercise Cold-Water Immersion on Adaptive Responses to Exercise: A Review of the Literature. Sports Medicine, 48(6), 1369–1387. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0910-8

[3] Bleakley, C. M., & Davison, G. W. (2010). What is the biochemical and physiological rationale for using cold-water immersion in sports recovery? A systematic review. British Journal of Sports Medicine, 44(3), 179–187. https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.065565

[4] Ihsan, M., Watson, G., & Abbiss, C. R. (2016). What are the Physiological Mechanisms for Post-Exercise Cold Water Immersion in the Recovery from Prolonged Endurance and Intermittent Exercise? Sports Medicine, 46(8), 1095–1109. https://doi.org/10.1007/s40279-016-0483-3

[5] Tipton, M. J., Collier, N., Massey, H., Corbett, J., & Harper, M. (2017). Cold water immersion: Kill or cure? Experimental Physiology, 102(11), 1335–1355. https://doi.org/10.1113/EP086283

[6] Petersen, A. C., & Fyfe, J. J. (2021). Post-exercise Cold Water Immersion Effects on Physiological Adaptations to Resistance Training and the Underlying Mechanisms in Skeletal Muscle: A Narrative Review. Frontiers in Sports and Active Living, 3. https://doi.org/10.3389/fspor.2021.660291

[7] Leeder, J., Gissane, C., Someren, K. van, Gregson, W., & Howatson, G. (2012). Cold water immersion and recovery from strenuous exercise: A meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 46(4), 233–240. https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090061

[8] Moore, E., Fuller, J. T., Bellenger, C. R., Saunders, S., Halson, S. L., Broatch, J. R., & Buckley, J. D. (2023). Effects of Cold-Water Immersion Compared with Other Recovery Modalities on Athletic Performance Following Acute Strenuous Exercise in Physically Active Participants: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 53(3), 687–705. https://doi.org/10.1007/s40279-022-01800-1

[9] Broatch, J. R., Petersen, A., & Bishop, D. J. (2014). Postexercise cold water immersion benefits are not greater than the placebo effect. Medicine and Science in Sports and Exercise, 46(11), 2139–2147. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000348

[10] Wilson, L. J., Cockburn, E., Paice, K., Sinclair, S., Faki, T., Hills, F. A., Gondek, M. B., Wood, A., & Dimitriou, L. (2018). Recovery following a marathon: A comparison of cold water immersion, whole body cryotherapy and a placebo control. European Journal of Applied Physiology, 118(1), 153–163. https://doi.org/10.1007/s00421-017-3757-z

[11] Wilson, L. J., Dimitriou, L., Hills, F. A., Gondek, M. B., & Cockburn, E. (2019). Whole body cryotherapy, cold water immersion, or a placebo following resistance exercise: A case of mind over matter? European Journal of Applied Physiology, 119(1), 135–147. https://doi.org/10.1007/s00421-018-4008-7

[12] Gustafsson, J., Montiel-Rojas, D., Romare, M. G. A., Johansson, E., Folkesson, M., Pernigoni, M., Frolova, A., Brazaitis, M., Venckunas, T., Ponsot, E., Chaillou, T., & Edholm, P. (2025). Cold- and hot-water immersion are not more effective than placebo for the recovery of physical performance and training adaptations in national level soccer players. European Journal of Applied Physiology. https://doi.org/10.1007/s00421-025-05835-w

[13] Wiewelhove, T., Schneider, C., Döweling, A., Hanakam, F., Rasche, C., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2018). Effects of different recovery strategies following a half-marathon on fatigue markers in recreational runners. PloS One, 13(11), e0207313. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207313

[14] Heinke, L., Javanmardi, S., Rappelt, L., Konrad, A., Schleip, R., Knicker, A. J., Freiwald, J., & Baumgart, C. (2024). Comparison of the effects of cold water immersion and percussive massage on the recovery after exhausting eccentric exercise: A three-armed randomized controlled trial. Frontiers in Physiology, 15. https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1432009

[15] Higgins, T. R., Greene, D. A., & Baker, M. K. (2017). Effects of Cold Water Immersion and Contrast Water Therapy for Recovery From Team Sport: A Systematic Review and Meta-analysis. The Journal of Strength & Conditioning Research, 31(5), 1443. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001559

[16] Murray, A., & Cardinale, M. (2015). Cold applications for recovery in adolescent athletes: A systematic review and meta analysis. Extreme Physiology & Medicine, 4(1), 17. https://doi.org/10.1186/s13728-015-0035-8

[17] Malta, E. S., Dutra, Y. M., Broatch, J. R., Bishop, D. J., & Zagatto, A. M. (2021). The Effects of Regular Cold-Water Immersion Use on Training-Induced Changes in Strength and Endurance Performance: A Systematic Review with Meta-Analysis. Sports Medicine, 51(1), 161–174. https://doi.org/10.1007/s40279-020-01362-0

[18] Cain, T., Brinsley, J., Bennett, H., Nelson, M., Maher, C., & Singh, B. (2025). Effects of cold-water immersion on health and wellbeing: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE, 20(1), e0317615. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317615

[19] Hróbjartsson, A., & Gøtzsche, P. C. (2004). Is the placebo powerless? Update of a systematic review with 52 new randomized trials comparing placebo with no treatment. Journal of Internal Medicine, 256(2), 91–100. https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2004.01355.x

[20] Hróbjartsson, A., & Gøtzsche, P. C. (2010). Placebo interventions for all clinical conditions. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2010(1), CD003974. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003974.pub3

[21] Kamper, S. J., & Williams, C. M. (2013). The placebo effect: Powerful, powerless or redundant? British Journal of Sports Medicine, 47(1), 6–9. https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091472

[22] Pascal, B. (2013). Gedanken über die Religion (K. A. Blech, Trans.). CreateSpace Independent Publishing Platform.

[23] Bleakley, C. M., O’Connor, S., Tully, M. A., Rocke, L. G., MacAuley, D. C., & McDonough, S. M. (2007). The PRICE study (Protection Rest Ice Compression Elevation): Design of a randomised controlled trial comparing standard versus cryokinetic ice applications in the management of acute ankle sprain [ISRCTN13903946]. BMC Musculoskeletal Disorders, 8(1), 125. https://doi.org/10.1186/1471-2474-8-125

[24] Hing, W. A., Lopes, J., Hume, P., & Reid, D. (2011). Comparison of multimodal physiotherapy and “R.I.C.E.” self-treatment for early management of ankle sprains. New Zealand Journal of Physiotherapy, 39(1), 10–16.

[25] Busby, C. (2023). The PRICE of Injury Treatment: Out With the Old and In With the New. ACSM’s Health & Fitness Journal, 27(1), 5. https://doi.org/10.1249/FIT.0000000000000825

[26] Scialoia, D., & Swartzendruber, A. (2020). The R.I.C.E Protocol is a MYTH: A Review and Recommendations thesportjournal.org/article/the-r-i-c-e-protocol-is-a-myth-a-review-and-recommendations.

[27] Bleakley, C. M., Glasgow, P., & MacAuley, D. C. (2012). PRICE needs updating, should we call the POLICE? British Journal of Sports Medicine, 46(4), 220–221. https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090297

[28] Racinais, S., Dablainville, V., Rousse, Y., Ihsan, M., Grant, M.-E., Schobersberger, W., Budgett, R., & Engebretsen, L. (2024). Cryotherapy for treating soft tissue injuries in sport medicine: A critical review. British Journal of Sports Medicine, 58(20), 1215–1223. https://doi.org/10.1136/bjsports-2024-108304

[29] McGorm, H., Roberts, L. A., Coombes, J. S., & Peake, J. M. (2018). Turning Up the Heat: An Evaluation of the Evidence for Heating to Promote Exercise Recovery, Muscle Rehabilitation and Adaptation. Sports Medicine, 48(6), 1311–1328. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0876-6

[30] Dablainville, V., Mornas, A., Normand-Gravier, T., Al-Mulla, M., Papakostas, E., Olory, B., Fermin, T. M., Zampeli, F., Nader, N., Alhammoud, M., Bayne, F., Sanchez, A. M. J., Cardinale, M., Candau, R., Bernardi, H., & Racinais, S. (2025). Muscle regeneration is improved by hot water immersion but unchanged by cold following a simulated musculoskeletal injury in humans. The Journal of Physiology. https://doi.org/10.1113/JP287777

[31] Dubois, B., & Esculier, J.-F. (2020). Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. British Journal of Sports Medicine, 54(2), 72–73. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101253

1 eine Metaanalyse ist eine Studie, die sich die Ergebnisse vieler einzelner Experimente anguckt und diese zusammenfasst

Reply